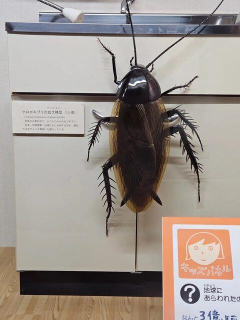

1: 2025/10/19(日) 01:31:41.91 ID:7d0Rguvj0 巨大なゴキブリの目撃情報が、九州北部で相次いでいる。私たちの多くが思い浮かべる一般的なゴキブリより一回り以上大きく、独特な斑紋もあるという。取材すると、屋内で出くわす種類では日本最大のゴキブリが完全定着し、九州北部の勢力図を塗り替えるような事態が起こっていた。「今年の夏、去年まで見たことがなかったゴキブリが自宅に出てきた。巨大で、その数もすごいんですよ」。福岡市早良区の男性(61)が、身の毛もよだつ情報を寄せてくれた。男性によると、7月以降、台所やトイレの換気扇などから侵入してきたであろうゴキブリは30匹。うち2、3匹は見慣れた大きさの黒いゴキブリだったが、9割は明らかに違った。「ちょっと茶色くて、白っぽい輪っかの模様があって」。その色から、飲食店などで見かける小さなコオロギのような姿をした「チャバネゴキブリが巨大化したのでは!?」との仮説が浮かび、男性はインターネットで調べてみると、正体が分かった。「ワモンゴキブリだ」専門家に見解を聞いた。九州大総合研究博物館(福岡市東区)准教授の丸山宗利さん(51)は「間違いなく、2、3年前から九州北部で急激に増えている」と断言する。博物館周辺でも「夏の夜に外を歩いているのは、ワモンばっかりですよ」丸山さんによると、ワモンゴキブリは体調約30~40ミリメートルでアフリカ原産。寒さに弱く、気温約5度以下が一カ月程度続くと死んでしまう。そのため、冬季の最低気温が10度を下回ることがめったにない沖縄では「かなり昔から、普通に生息していました」。実は、九州北部にも全くいなかったわけではない。時期は不明だが、沖縄から貨物などと一緒に“上陸”。ビルのボイラー室や、ずっと暖房がついている繁華街の片隅などで、ほそぼそと生きていたという。それが今では「完全に定着した」。理由は温暖化。福岡管区気象台の観測データに基づき、福岡市の2月の平均最低気温(5年ごと)の推移を見ても明らかで、1921~25年は1・24度だったが、2011~15年は4・18度、16~20年は4・78度、21~25年は4・92度-と上昇している。ワモンゴキブリが屋外だけで生き延びるのは依然として厳しい時期があるとはいえ、外気温の上昇に伴い、屋内も暖かくなり「商業ビルや飲食店といった越冬できる生息域が広がった」と丸山さんはみる。 98: 2025/10/19(日) 05:59:36.58 ID:SdmTzKg+0 コレかぁ…